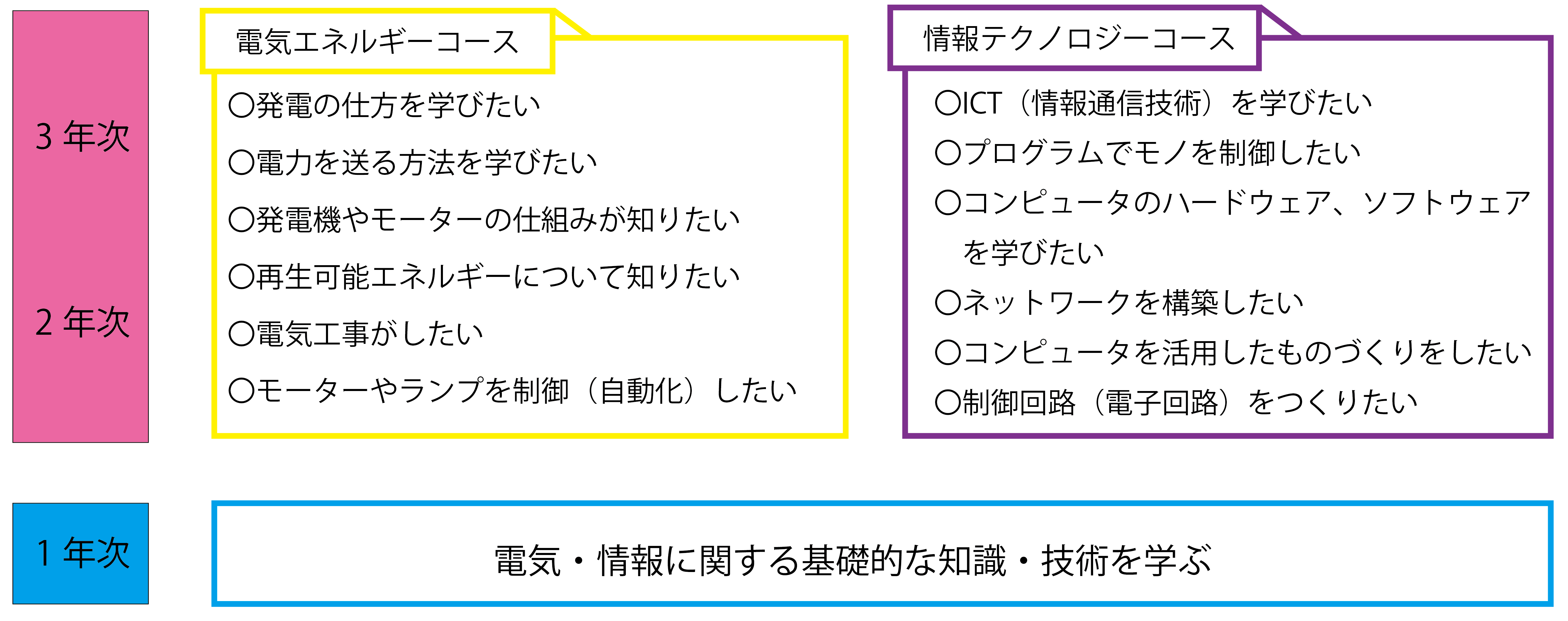

学習内容

1年次は共通履修とし、2年次から専門性の高い『電気エネルギーコース』『情報テクノロジーコース』に分かれ履修します。

『電気エネルギーコース』・・・発送配電、電気設備や電気機器に関する知識・技術を学ぶ

『情報テクノロジーコース』・・・ICT、IoTを活用した情報通信技術に関する知識・技術を学ぶ

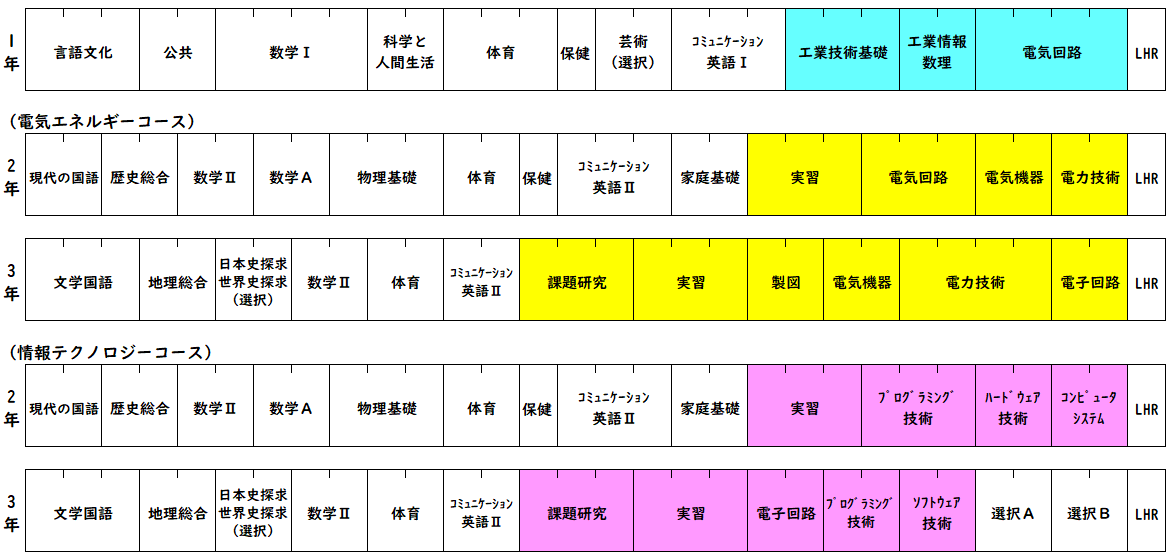

カリキュラム

◇専門科目

<共通履修>

(1年) 工業技術基礎、情報技術基礎、電気回路

<電気エネルギーコース>

(2年) 実習、電気回路、電気機器、電力技術

(3年) 課題研究、実習、製図、電気機器、電力技術、電子回路

<情報テクノロジーコース>

(2年) 実習、プログラミング技術、ハードウェア技術、コンピュータシステム技術

(3年) 課題研究、実習、プログラミング技術、ソフトウェア技術、電子回路

◇選択科目

(1年) 芸術 ・・・音楽Ⅰ/美術Ⅰから選択

(3年) 地歴 ・・・日本史探求 / 世界史探求から選択

※選択A・・・国語表現/政治・経済/数学B/化学基礎/生物基礎/音楽Ⅱ/美術Ⅱ/コンピュータシステム技術 から1科目選択

※選択B・・・国語表現/音楽Ⅱ/美術Ⅱ/論理表現Ⅰ/ハードウェア技術 から1科目選択

※情報テクノロジコースのみ選択可

主な実習内容

<各コース共通(1学年)>

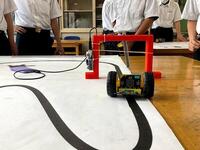

・Micro:bitによる制御実習(ライントレーサ) 製作 → 制御 → 調整・競技会

・各種計測実習

・PC組み立て、ネットワーク実習

・プログラミング(C言語)

・論理回路実習

・3DCAD実習

<電気エネルギーコース(2,3年)>

・電気機器実習(電動機、発電機、送配電)

・計測実習

・シーケンス実習

<情報テクノロジーコース(2,3年)>

・アルゴリズム(C言語)

・制御実習

・電子系ものづくり実習(パターン設計 → 実装 → 筐体設計 → 組立 → 評価)

①パターン設計 → 基板加工機による加工

②実装(はんだづけ)

③筐体設計(3DCAD) → 3Dプリンタで印刷

④組立・品質評価

⑤2DCAD → レーザ加工でグッズ作成

・GUIアプリケーションの作成

|

|

|

| 計測実習 |

PC組立 |

はんだづけ |

|

|

|

| プログラミング |

制御実習 |

Micro:bit(ライントレース) |

課題研究

課題研究とは、3年間の専門的な知識・技術の学習の集大成として、各自(チーム)が決めた課題(研究、設計及び製作等)

に取り組み、その成果をまとめ発表するものです。

資格取得

<各コース共通>

・情報技術検定 (社団法人 全国工業高等学校長協会へリンク)

・パソコン利用技術検定(社団法人 全国工業高等学校長協会へリンク)

・計算技術検定(社団法人 全国工業高等学校長協会へリンク)

・品質管理検定(一般財団法人日本規格協会へリンク)

・危険物取扱者(財団法人 消防試験研究センターへリンク)

・第二種電気工事士(一般財団法人電気技術者試験センターへリンク)

<電気エネルギーコース>

・第一種電気工事士(一般財団法人電気技術者試験センターへリンク)

・第三種電気主任技術者(一般財団法人電気技術者試験センターへリンク)

・2級電気工事施工管理技術検定(一般財団法人建設業振興基金 施工管理技術検定へリンク)

・その他

<情報テクノロジーコース>

・ITパスポート(IPA 独立行政法人 情報処理推進機構へリンク)

・情報セキュリティマネジメント(IPA 独立行政法人 情報処理推進機構へリンク)

・基本情報技術者(IPA 独立行政法人 情報処理推進機構へリンク)

・応用情報技術者(IPA 独立行政法人 情報処理推進機構へリンク)

・工事担任者 2級デジタル通信(一般財団法人 日本データ通信協会 国家試験センターへリンク)

・工事担任者 総合通信(一般財団法人 日本データ通信協会 国家試験センターへリンク)

・その他

主な就職先・進学先

全体の進路情報(リンク先:進路情報)をご覧ください